ども~~タニで~す。

ここ数日の北海道は寒いですね~

まだストーブ焚いたりなんかして、数日前は雹のようなあられのような

白いしゃっこいやつ降ってきましたからね。

ご近所様も「寒いね~」って・・・

でも、一番さむがっているのは、、、 桜ですから、、、残念!!!

(ギター侍)

ってなことで・・・本題に入っていきます(笑)

まず、今年(R5)、僕の勉強スタイルですが、独学を貫き教材は合格ロケット

というアプリを活用して勉強を進めております。

合格ロケットについてはこちらから 合格ロケットホームページ

合格ロケットユーザーの方って他の方の勉強の進め方、

気になったりしませんかね~

独学なので・・・

「他の合格ロケットユーザーはどんは風に勉強を進めているんだろう」

ってな感じで・・・・

今日は、そのような疑問のお持ちの現役の合格ロケットユーザー

(以後ロケットユーザー)や今後ロケットユーザーになる方に向けて、

私の勉強の進め方を紹介していきます。

今日の結論は!「一巡目に時間をかける」です。

なぜそれをするのか!それは二巡目、三巡目の勉強が楽になるからです!

それでは、「俺の勉強法」はじまりはじまり~~

こちらの記事では、合格ロケットとスタディング建築士講座の

比較と無料講座等の紹介をしております。参考にしてください。

合格ロケット ロケットスタート

ますは、ロケットスタートのお話!

ロケットユーザーはご存じの通り合格ロケットには過去20年分の

問題が提供されており、総問題数でいうと約6900問(個人的に数えてみました)

ここだけを見ると圧倒されてしまうんですが・・・

(約6900問 うぉーーー何それ==)

やると決めたがいいわ、6900問、、、何から手を付ければいいか・・・・

私は、力学から勉強を進めました。なぜ力学からか?

それは、力学に対して苦手意識が強いからです。

ちょっと、ここは考え方が分かれるかもしれませんが。

得意科目からの方が手を付けやすいという方もおられると思いますので・・・

苦手意識の強い科目からスタートさせる?なぜなんだろう?

少し考えてみると意外とシンプルな答えが・・・「気になるから」

苦手⇒気になる なんか気になる、まずこいつ(力学)が気になる

まずこいつ(力学)をつぶしておきたい こいつ~~~気になる~~

♬この~木なんの木、気になる木~名前も知らない木ですから~♬

私のロケットスタートはこんな感じです。

得意、不得意、好き、嫌い有ると思いますが、一番大事なのはとにかく

手を付けるってぇーことでしょうか!手を付けてしまう。

そして、手を付けさせる動機として「なんか気になる」という

パワーを利用する。

「なんかこいつ気になる」というパワーを利用する。

これが私のロケットスタートのヒケツです!

ロケットスタート前に読みたくなる記事はこちらから↓↓↓

合格ロケット 一巡目の勉強の進め方

ほどなくロケットスタートを切って、

果て、どの様に勉強を進めていこうか・・・・

各資格学校では勉強の進め方が決められているため

必然とその「流れに乗る」という事になり、この点については

悩む余地が無いと思いますが、合格ロケットはあくまでも本人次第です。

本人にゆだねられます。

それでは私がどのような流れで勉強を進めてるか!

ズバリ!

①力学 ②計画 ③環境・設備 ④施工 ⑤法規 ⑥構造文章

なぜこの流れかと言いますと、初めて一級建築士の受験勉強を始めた年に

日建学院を受講しまして、その時の学科の流れがこの順番でした。

その後、H1初めて角落ちを経験し、再度学科をチャレンジする時に

当時合格物語を購入し、「さて、どう勉強を進めたらいいんだ?」と

いろいろ考えたところ・・・・

「そういえば日建で勉強していた時のスケジュール表あったよな」

「あの表を真似すれば、日建と同じ進め方になるよな」と当時のことを

振り返りながら、スケジュール表を引っ張り出し勉強手順を決めました。

いたってシンプルで大手資格学校の勉強の流れそのままなんですけどね。

でも、大手資格学校が決めている勉強の流れなので

何か理由が有ると思うんですよ。理解がしやすいだとか、

モチベーションが保てるだとか、記憶の定着だとか。

大手資格学校なりの戦略が合って決めていると思うんですよね。

で、勉強の進め方なんですけど、何が大切かと言いますと、

基本ライン、この基本の流れを決めてしまうという事なんですよね。

基本ラインが決まると余計なところで悩まなくて済みます。

これって大切ですよね。

一級建築士の受験勉強は製図を含めると約一年、

学科だけでも半年以上の勉強期間となりますので、

大枠である基本の流れを決めて進みまくる。

そして途中ちょっと、修正。

そんな感じです。 俺の勉強の進め方!

合格ロケット 一巡目の勉強法

ロケットスタートきって勉強の進め方の大枠も決まり、

さて、お次は?!

という事で次のお題は「一巡目の勉強法」です。俺の勉強法!!!

ロケットユーザーの皆さんは一巡目、どの様に勉強しているんでしょうかね?

「ここはこういう風に勉強している」とか「こういう風に工夫しているとか」・・・

具体的な勉強方法ってどうされているんですかね?

実は、私、皆さんの勉強法、気になっています (笑)

皆さんは、気にならないですか?他の方がどんな勉強方法で

勉強を進めているのか? 特に独学の方は!

それでは、失礼して言い出しっぺである拙者の

合格ロケット、一巡目の勉強方法を紹介いたします。

一巡目の勉強方法は「マイノートで参考書作り」です!!!

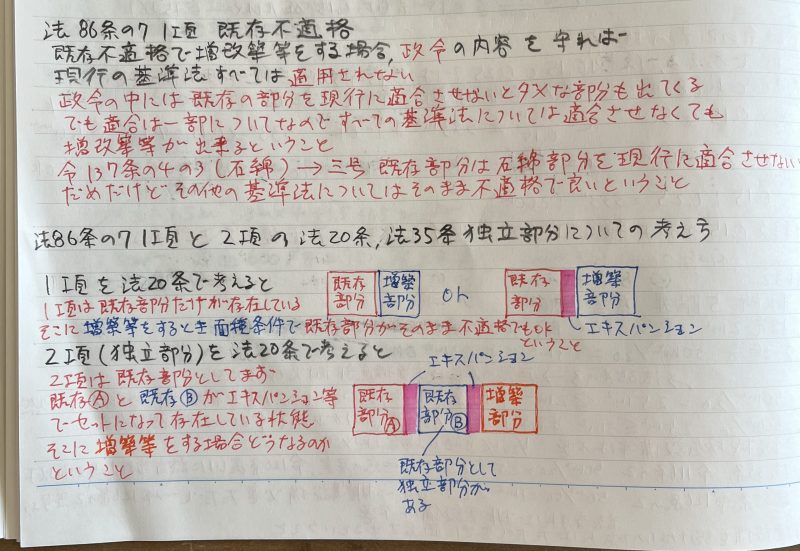

「マイノート」こんな感じです↓↓↓

法規の既存不適格を勉強している時の「マイノート」です。

法87の7 既存不適格、この条文「なんのこっちゃ」ってなりません?

条文読んでも「わけわかめ・・・」

そんな時はもう、自分の言葉に置き換えて、法令集的に言うと「読み替えて」・・・

自分の納得いきようにアウトプットしまくりノートになぐり書きをします。

もう自分だけが理解出来る世界!「そういう風に覚えること」みたいな感じ。(笑)

でも、何でこれを一巡目でやるのか分かりますか?

なぜ一巡目で自分の参考書作りを行うのか?!

それは、二巡目、三巡目の勉強がスムーズに進むからです!!!

多分、ロケットユーザーの多くの方は、一巡目で分からない問題は

後回しにして、二巡目で対応するという具合に、まずは先に進める感じだと

思いますが、

私の場合は、逆を行きます!

基本後回しにしない!

どうしても理解できない問題や、どうしても自分なりの

アウトプットが出来ない場合は飛ばしますが、基本一巡目で

対応し先延ばししないように進めます。

一巡目で分からないものは、二巡目でもだいたい分かりません。

一巡目が終わり 「さてと、ようやく二巡目」・・・

高い確率で一巡目のことは忘れております。

そして、一巡目で苦手なものは基本、二巡目でも苦手。

このような状況を考えたとき、一巡目を「先行」タイプで行くのか?

ちょっと時間はかかるけども「マイノート」タイプでいくのか?

俺の勉強法! その答えは!

「マイノート=参考書」を作るでした!

マイノートの活用法

特に法規科目の場合は、理解に苦しむ条文や、二重否定の条文など

苦手意識を感じる科目でもありますよね?!

そんな時に、一巡目で「マイノート」を作成しておくと

二巡目、三巡目の戦いが楽になります。

「とりあえず、忘れたとしてもマイノートに書いてあるので大丈夫!」

このように安心感を持ちながら勉強を進められるという感じです。

特に、理解しにくい条文 大ボス! 法27条!

耐火?? 準耐火?? 施行令?なに書いてるか?

「わ・け・わ・か・め・・・・・」(また登場)

そして告示・・・

こんな状況って法規のあるあるですよね。

こんな時に活躍するのが「マイノート」=オリジナルの参考書!!!

一巡目の勉強でマイノートを作りながら勉強を進めると

設定した勉強スケージュールよりも時間がかかるかも知れません。

でも、先程お伝えした通り、一巡目で苦手なものは

二巡目、三巡目でも苦手です。

そして、二巡目を進める時には一巡目の過去問の

記憶がほとんど残ってない場合が多いと思います。

マイノートの効果は、少しづつ気持ちの余裕がなくなってくる

二巡目、三巡目に発揮します。

一巡目を進める中で湧いてくる感情は

「早く一巡目を終わらせて二巡目に取り掛かりたい」

こんな感情です。

でもこれって、二巡目や三巡目でも同じで、というか、

二巡目、三巡目の方がもっとそいう気持ちが強くなると思います。

そんな気持ち、「早く前に進めたい」という状況の中で

二巡目、三巡目の勉強をスムーズに進めさせてくれるのが

マイノート。

問題を解いて分からないから、いったん戻ってマイノートで調べるという

作業は必ず発生します。

でも「早く前に進めたい」気持ちの中で

一から調べ直しという手間は基本発生しない。

一巡目で「マイノート」を作ってあるから。

一巡目のまだ気持ちと時間に余裕があるうちにマイノートをすくるのか

それとも、一巡目は「先行」型で進めて二巡目から対策を練るのか?

サーどっち!!!

法規が苦手な方はこちらの参考書を活用してみては

いかがでしょうか↓↓↓![]()

| 一級建築士合格戦略法規のウラ指導 2024年版/教育的ウラ指導【3000円以上送料無料】 価格:3520円 |

まとめ

今回は、僕が今年(R5)の勉強で活用している合格ロケットの

ロケットスタートの仕方や一巡目の勉強方法をお伝えしました。

ポイントは、気持ちと時間に余裕のある一巡目で

時間をかけるのか、それとも二巡目にするのかです。

私の答えは、一巡目!!!

合格ロケットアプリで推奨内容と違う部分もあるかもしれません。

その辺はご了承くださいませ。

詳しくは、合格ロケットホームぺージをご参照ください。

目指せ一級建築士!

コメント