ど~も~ タニで~す!

今回は階段の書き方についてです。

皆さんは利用者階段、どのように書いていますか?

実務で図面携わっていない場合、

結構「階段」の書き方って悩みますよね~

私は製図初年度の当時、階段の書き方が分からず

結構苦戦しました。

もう作図ヤダ・・・みたいな感じで。

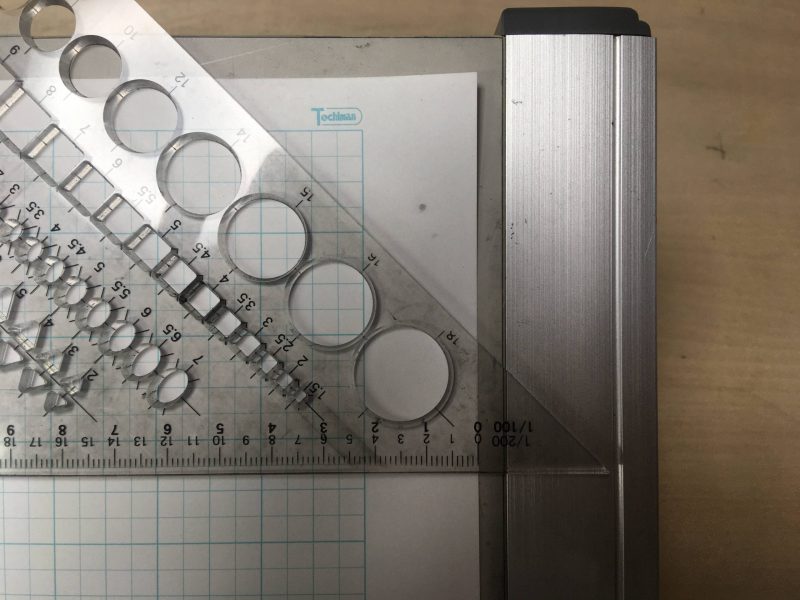

製図テキストを片手に三スケで階段の段数の

寸法取りながらブイチ作戦で作図していましたから。(笑)

こんな感じで当時の私と同じく、階段の書き方で悪戦苦闘して

いらっしゃる方って結構多いのではないでしょうか?

特に、製図初年度の場合は・・・・

でも大丈夫!安心してください。このブログを読んで頂きますと、

もう、いちいち、テキストなどを見たり、分一で測ったりしなくても

スムーズにそして、速く「階段」が書けるようになります。

大切なのは「ポイント」です。

階段を書く時のポイントを掴むことです。

これから6mと7mスパンに分けて、利用者階段の

作図のポイントを紹介していきます。

6mスパンの利用者階段の書き方以降は、有料とさせて頂きますが、

動画での説明もありますので、是非最後までお付き合いください。

m(__)m

階段や什器等の練習にはこちらのA3サイズの

方眼紙がお薦めですよ!↓↓↓

もう迷わない!利用者階段の書き方【7mスパン】のポイント解説!

階段を書く上でポイントとなるのは

階段の段数と踏面の幅ではないでしょうか!?

作図で階段を書く際、いちいち計算している時間が

無いので、階段の段数は頭に叩き込む必要があります。

また、踏面を書く際はいちいち三スケを登場させずに

体で反応して書くぐらいでないと、なかなか作図ズピードも

上がってきません。

私はこんな風に階段を書いています。

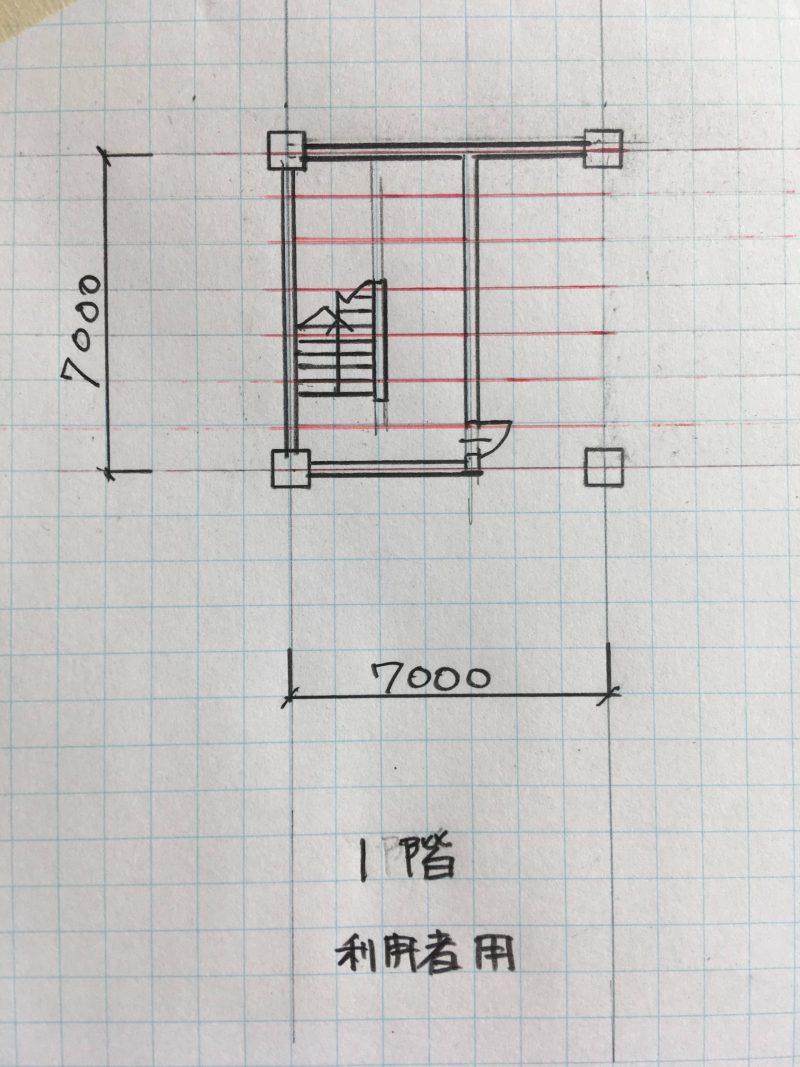

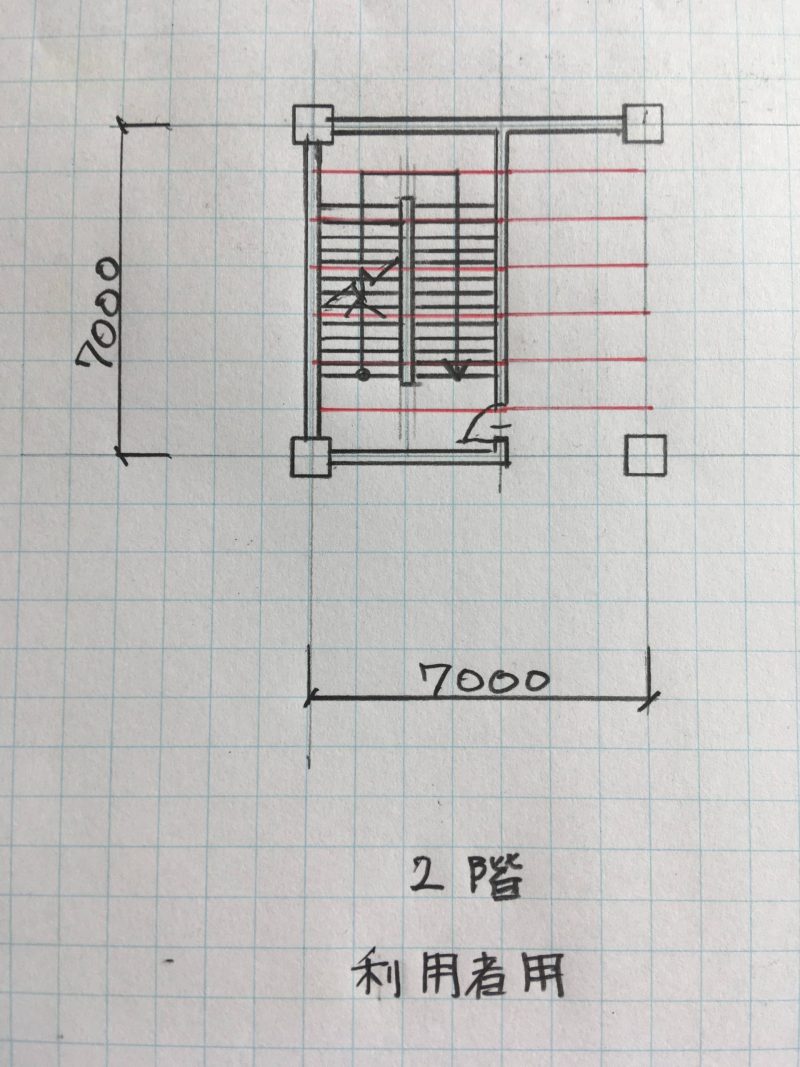

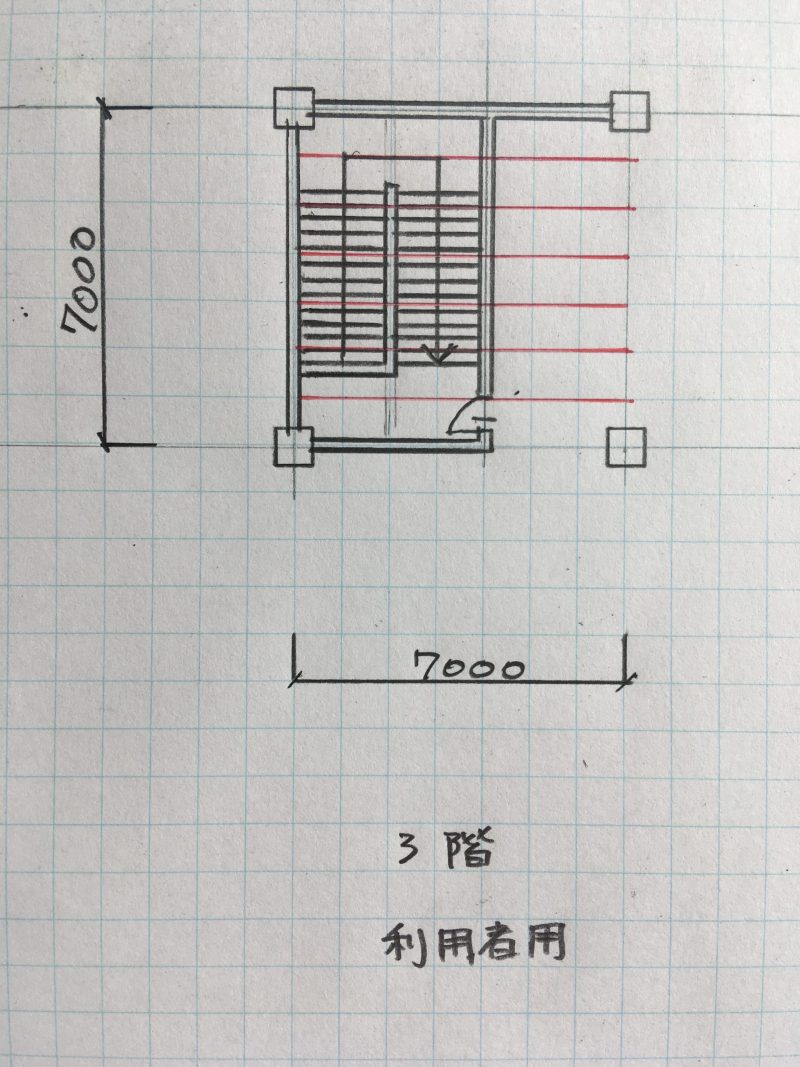

利用者階段作図 基本編 7mスパン階高4mの場合

各階こんな感じで書いてるんですけどね・・・!

踏面の幅や段数を分かりやすくするため、

方眼紙の横線を赤のフリクションで

書いております。

利用者用 7mスパンの階段を書く際のポイント

1.方眼の横の線上に踏面の線を書く

踏面一段目の2本目の線は方眼紙の横の線上に書いています。

(赤い線と重なっています)こんな感じです↓↓↓↓

この部分から階段踏み面を書いていきます。

2.方眼の横の線をまたいで踏面の線を書く

踏面5段目と8段目は方眼紙の横の線を「またいで」います。

(赤い線をまたいでいます)↓↓↓↓

私はこのような感じで階段の書き出しのポイントを決めて、

そこが決まったら、後は均等になるようにある程度間隔を

抑えながら踏面の横線を書いて階段を仕上げています。

段数としては

階高が変わった場合は階段の段数が変わるので

書き忘れに注意が必要ですよね。

(私・・・よく書き忘れします。反省)

作図だけで考えると踏面の幅が多少違ったり、

見てくれが多少汚かったりしても

個人的にはあまり気にしていません。

階高が変わった場合など、階段の段数がそれなりに

書かれていればオッケーぐらいに考えています。

と言うことで・・・

次は6mスパンとなった場合の階段の書き方とポイントです。

階高が変わった場合の階段の書き方についてはこちらのブログを参照ください。

m(__)m↓↓↓↓

ここから先は有料部分となります。

6mスパンの利用者階段の書き方を紹介しております。

7mスパンと合わせて参考にしてください。

コメント

[…] ど~も~ タニで~す。 (前回のブログはこちらから) […]

こんにちは。私は昨年初受験。学科合格したのですが,勉強間に合わず製図はパスし,今年受験しようと製図独学勉強中です。

本業は電気設備なので建築実務はシロウトですが,よろしくお願いします。

タニさんのブログを最近見始めましたが,経験談や動画などのリンクもあり,とても参考になります。

さて,階段の書き方について質問させてもらえませんか。

大空間の部屋などがあり,階ごと階高が変わる場合がありますよね。

たとえば,1階4.5m,2階4.5m,3階4m。

室配置の都合で,1.5回転が使えず2回転階段とする場合,3階階段の書き方はどのようにしたらよいのでしょうか。屋上に設備スペースがあり,階段は屋上まで繋げたいです。

3階→屋上を1回転とすると,踊り場スペース等が合わなくなるので,3階も2回転とするのが正解でしょうか?

階高4500÷160=28.1 → 2回転で 8段×4

階高4000÷160=25 → 2回転で 7段×4

いきなりの質問ですいません。

参考書を見たりネットもいろいろ検索したのですが,分かりませんでした。

akioさん

初めまして、ブログを読んでいただきありがとうございます。

学科初受験で突破されたんですね!

ご質問の階段の件ですが、今まで僕が勉強してきた内容で返答しますね!その点ご理解下さいませ。

ご質問の階段は管理階段のことかなと思いましたが・・・

まず、僕は利用者階段、管理階段いずれも1.5回転の階段は計画しません。

akioさんがおっしゃるように上階と下階で階段の出入り口が変わりプランがしにくいからです。

階高 【1階から2階 4.5m】 【2階から3階 4.5m】 【3階からR階 4m】 の場合。

利用者階段 ⇒ 2階と3階の平面図で踊り場に3段増やします。 29段で上がりきり 4500÷29段=約155㎜

管理階段 ⇒ 利用者階段と同じく踊り場に3段増やします。 23段で上がりきり 4500÷23段=約196㎜

管理階段は、蹴上200㎜以下で計画すれば良いと思います。

3階から屋上への階段は平面図では切断され表れてこないと思いますが、階高が4mなので

通常の管理階段の段数20段で計画すれば良いと思います。

以上参考になれば幸いです。

さっそく回答&解説くださり,ありがとうございます!

なるほど,踊り場だと簡単そうですね。

踊り場で3段増やせるのは1階だけなのかと勝手に思い込んでおりました。

ありがとうございます。

今後も参考にさせていただきますので,ブログ更新楽しみにしています。