ども~タニで~す!

今日は、一級建築士製図の作図についてなんですが、

みんなさんの作図時間はどれくらいですか?

何時間ぐらいで書けていますか?

それぞれの課題によって多少変化は有ると思いますが

「作図がもう少し早く描けたらいいのに・・・」って

思う事ありますよね。

製図本試験でのことを考えると、作図を早く終わらせることで

チェック時間の確保につながりますし、それによって

合否の分かれ道になるかも知れません。

そこで今回は、このような方に向けて記事を描きました。

- 2時間半作図から2時間作図に近づけたい

- 今の作図時間を10分短縮したい

作図ってある一定の量をこなしてくると、大体の作図時間が

決まってきますよね。概ね3時間とか、約2時間半とか・・・

作図時間の頭打ちみたいな感じで。

このような状況を打破するために、作図手順とポイントについて

私なりに研究してみました。記事の大まかな内容については

こんな感じです。

- 8つの手順とその流れの中でのポイント

- 作業の明確化、そのポイント3選とメリット

記事の後半では、今回ご紹介する作図手順で実際に

タイムアタックを行った結果についても触れています。

記事の途中から有料となっておりますが、今の作図手順を

見直そうと考えられている方、今より少しでも作図時間を

短縮したい方、是非参考にしていただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

それではスタート!

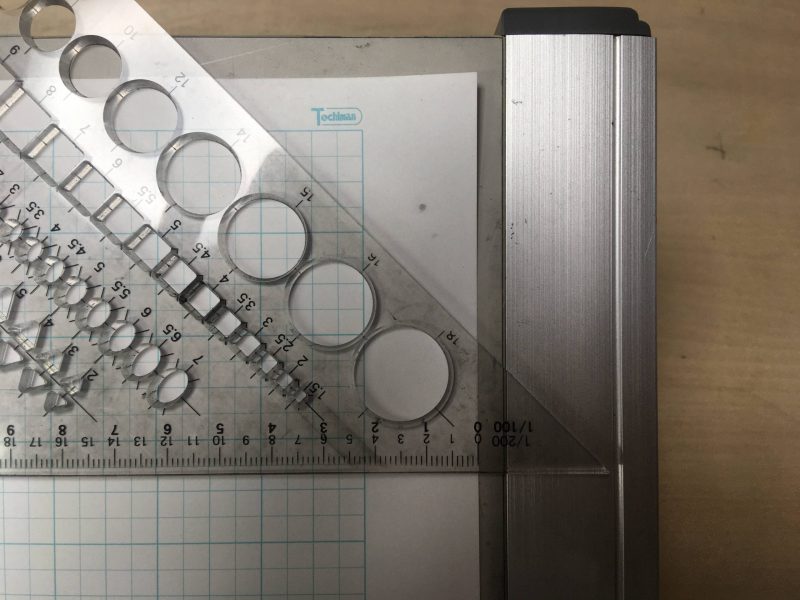

今回の画像や動画の中で使用している作図用紙はこちらです。

一枚当たりの単価が安いので金額を気にせず作図練習が出来ますよ!

こちらのブログで詳しく紹介しております。

速く書くためのポイントと手順その一 (通り芯と柱)

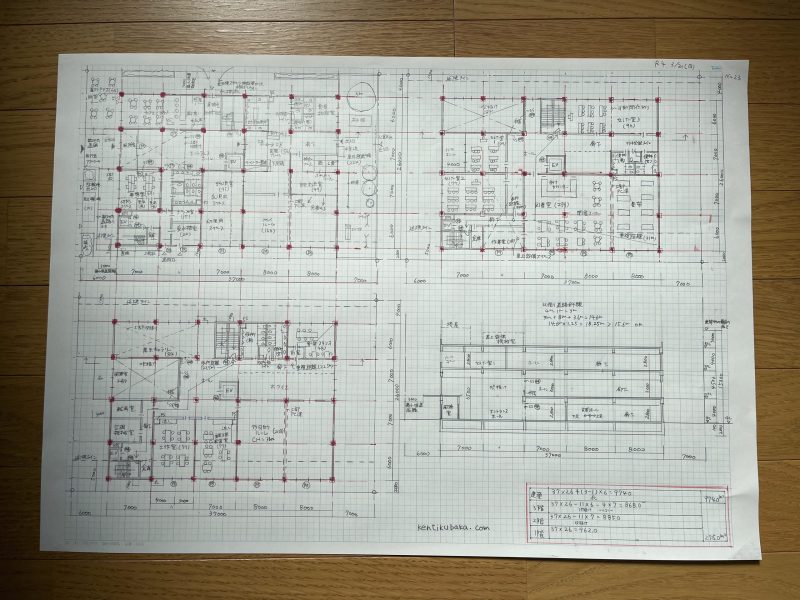

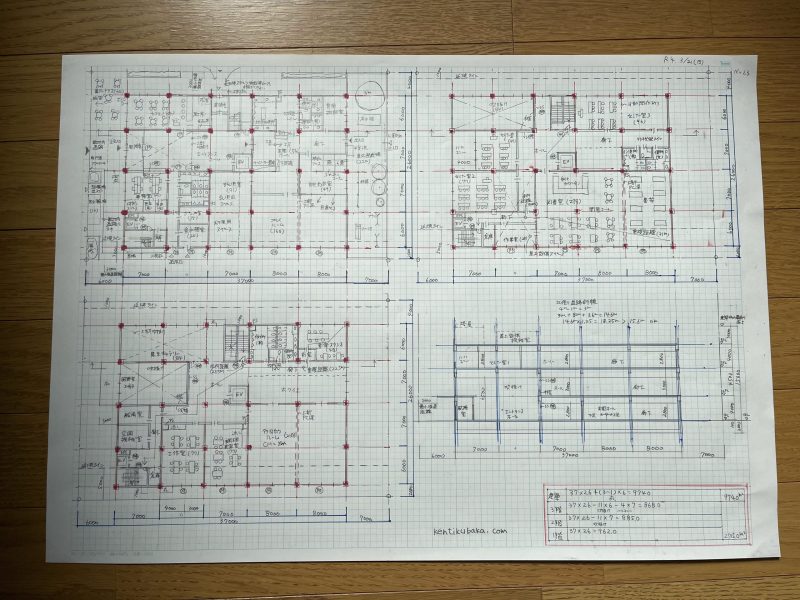

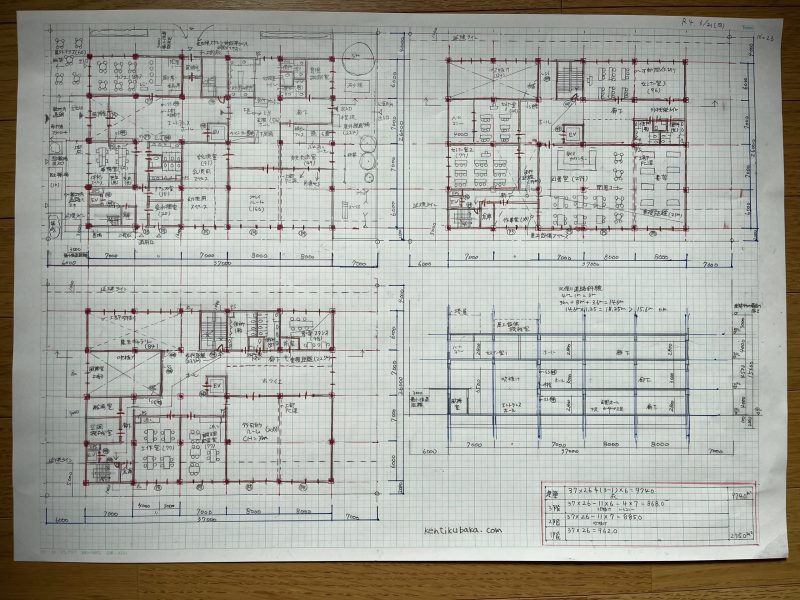

赤いフリクションと、赤マジックの部分が、手順 その一です。

【通り芯と柱】

- 通り芯 柱のない位置に×印

- 通り芯、書くの?書かないの?

通り芯 柱のない位置に×印

作図のスタートはまず、名前を書きますよね。

そして次に面積表を書くのが多いパターンかなと思います。

面積表を書き終えたら、通り芯を書きます。

(写真、赤のフリクション)

その後、柱の有り、無しを明確にするために不必要な箇所に、

予め×印で目印をつけて柱を書いていきます。(写真、赤い〇印)

この×印を付ける作業、私は結構重要だなと思っていて、これを

行うことで岡立ち柱にを防ぐことも出来ますし、不要なところの

柱を後から消すといった無駄な作業も減らすことが出来ます。

この段階で、勢い余って岡立ち柱をやってしまうと

今まで製図に、次ぎやしてきた時間が・・・・(やっちまったなぁ~)

ランク4まっしぐら。(作図スピードどころではない😢)

そして、やっぱり何と言ってもリズムよく柱が書けるのが最大の利点。

初っ端からももたつきたく無いですし、リズムよく書きたい。

早く書くためにはリズムが大切!流れが大切!

柱×印の作図はYouTubeで紹介しております!

建築バカ一代チャンネル

通り芯、書くの?書かないの?

通り芯を書く時って二つのパターンに分かれるかと思います。

「通り芯を書いて作図」するパターンと「通り心を書かない」で

作図するパターンとの二つに。

皆さんはどちらはですか???

チョット、作図スピードが気になるので・・・・

通り芯を書く場合と書かない場合のタイムを計ってみました。

結果は、「通り芯を書かない」方が約1分、時間を縮められる事が

分かりました。

一応、今回作図手順を見直す中で、3枚ほど「通り芯を書かない」

パターンでやってみたんですけど、結局のところ・・・

「やっぱり、私には通り芯を書かない作図法は合わない」

これが私なりに出した「答え」です。

通り芯が無いと、柱の位置を間違えそうになるんですよね。

そしてその分、書き進める上で慎重になり、思ったほど

作図スピードが上がらない。

柱を書き間違うというリスクはやっぱり大きいですよね。

本試験では何が起こるか、分かりませんから・・・

という事で、このパートをまとめます。

私はまず基本通りに「通り芯」を書きます。

柱の位置を間違わないために。

そして、柱の不要な位置×印をつけて明確にします。

柱を消すという無駄な作業を減らすために。

この段取りを踏んで柱をリズムよく書き進めます。

以上、速く書くためのポイントと手順 その一、通り芯と柱でした。

速く書くためのポイントと手順 その二 (寸法線、断面図通り芯など)

青色のマジックの部分が手順 その二です。

【寸法線、断面図通り芯など】

- 平面図の寸法線は、境界線がら何マス空けるかを決めておく

- 断面図は、通り芯と合わせて梁幅の捨て線も引いて置く

こちらが参考動画です。上記画像の図面とは違います。

(手順その一も含めて参考にしてください)

平面図の寸法線は、境界線がら何マス空けるかを決めておく

柱などが書き終わりましたら、次の工程として平面図(配置図)の

寸法線を引いていきます。

ここでのポイントは、まず道路境界線と隣地境界線から何マス空けて

寸法線を引くのかを予め決めておくことです。

先程のパートでもお伝えしましたが、大切なのは

やっぱりリズムなんですよね。リズム。

前半戦は特にこのリズムを意識していきたいんですよ。

何故かと言いますを、後半は、疲れや書き直しなど前半戦よりも

ペースが乱れる可能性があるからです。

だから前半は、とにかくペース良くリズムを感じながら

ガシガシと書き進めたい。

このリズムを守るために、寸法線の描く位置を予め決めておきます。

そしてもう一つ、平行定規と三角定規の動かし方にも拘っていきたいところです。

これは各工程で、定規を使用する場合の共通となりますが、縦の線と横の線を

まとめて描く、移動させる際はスピード感をもって移動させる。

こういったところに意識を持ちながら定規を扱っていきたいところです。

断面図は、通り芯と合わせて梁幅の捨て線も引いて置く

次に、断面図の通り芯そして、梁幅の捨て線を同時作業で引いていきます。

ポイントは、断面図の通り芯を書く時に

一緒の流れで梁幅の捨て線も引くというところです。

(上記写真右下、断面図を参照ください)

「断面図を描くための段取りをこの段階で

やっておく」、そういった感じです。

いろいろ描き方はあると思うんですけど・・・

私はこのようにして描いております。

この作業をこの段階で行っておくと、後々の断面図の

作業が非常に楽になるんですよね~

何が楽かって、スラブや梁底など横の線を一発でまとめて

引くことが出来る。

これが良いんですよ!!!

凄く、リズム良く線が引ける。

あ、また出てしまった「リズム」

断面図の躯体を描く時は、基本エスキス用紙は見ません。

そのための前段取りですね~

結構私はこの描き方を気にっております。

断面図を描くのが苦手、書くのが遅い、描き間違えをよくする、

このような場合は一度試してみては如何でしょうか?

こういう段取りが後半の作図時間短縮に生きてくるんですよね~

ボディブローのように (笑)

速く書くためのポイントと手順 その三 (壁の下描きと開口部等の印)

赤鉛筆で書いた部分が手順 その三です。

【壁の下描きと開口部等の印、チョンマーク】

ちょっと分かりにくいかもしれません。

- フリーハンドで薄く内壁の下描きをする(内壁を描くための段取り)

- 開口部にチョンマークを入れていく

参考動画です。上記画像の図面とは違います。

(少々違う手順かもしれません。ご了承ください。)

フリーハンドで薄く内壁の下描きとチョンマーク

手順、その三ではエスキス用紙を見ながら建物内の壁を

フリーハンドで薄く作図用紙に落とし込んでいきます。

1/400で作成したプランを1/200の作図用紙にトレースしていく感じです。

そして、次の流れとしてサッシや室の出入り口となる開口部に、

チョンマークを濃い線で入れて開口部を決めながら作図を進めていきます。

簡単に言うと平面図の躯体を書くための段取りですね。

ポイントは、開口部とサッシのチョンマークは後回しにして、

最初に内壁のラインをフリーハンドで書いていくことです。

実際にタイムを計って調べていませんが、多分この流れの方が

スピーディーだと思います。

こっちの方がリズム感がいいので・・・(出ました、リズム)

(すいません。動画は同時に書いているかもしれません・・・)

ただこのパートは意外と時間がかかるんですよね。

プランにもよりますが、大体10分から15分位・・・

10分かからなければ最高です。

「少し時間がかかっているなぁ」と感じるかも知れませんが、

ここは少し落ち着いて確実な作業を・・・・

間違うのが一番時間がかかりますから。

作図の練習は必要だけど、作図用紙の金額が高くて・・・

こんな場合、「SAKAEテクニカルペーパーグラフ用紙A2」がお薦めですよ!↓↓↓

ここから先は有料部分となります。

作図手順や作図時間に悩まれている方に

向けての内容です。

よろしくお願いいたします。

コメント