ども~タニで~す。

先日、質問をいただきました。

ブログを書いていてコメントなど反応を頂くと本当うれしいですね!

私自身一級建築士の勉強を進める中で、今までわからないことが

理解できるようになったり、気付けなかったことが気付けるようになったり、

逆になかなか思うようにいかない悔しさや感情など・・・・

独学の私が独学者目線で、独学の皆様に向けてブログを書いております。

今回コメントを頂き改めて、

私と同じように迷ったり悩んだりそれを繰り返し

問題を解決しようとしていることが伝わりました。

またまたブログを書くパワーを頂きましたよ!

ありがとうございます!!!

ということで今日は、質問をくださったAさんに向けて

「階高が変わった場合の階段の段数」というテーマを

メインに記事を書いていきます。

ここを自分なりに押さえておくと階高の対応や

作図でのうっかりミスや作図中の迷いなどが

なくなると思います。

作図でのうっかりミスや迷いを無くして

プラス5分、チェック時間ゲットです!!! m(__)m

階高が変わった時の階段の段数まとめ

一級建築士製図試験での階高は特に何も要求が無い限り

4mを基本として計画すると思います。

階高4mばかりだといいんですが・・・・

課題文条件によって要求室の天井高さが3mだったり、

H30の本試験のようにプールが求められたり

その他、諸条件で階高を変えないとダメなときありますよね。

例えば、天井高さ3mを求められた場合、

階高を4.5m若しくは4.2mに設定すると思います。

この場合階段は何段にして作図しますか・・・?

H30のようにプールなどが求められて階高、5m~6m必要な場合

どのように階段を書きますか・・・?

その答えは・・・・!

私は通信の添削課題を受けながら模範解答例や解説を参考に

こんな感じで書いています。こちらをご参照ください↓↓↓

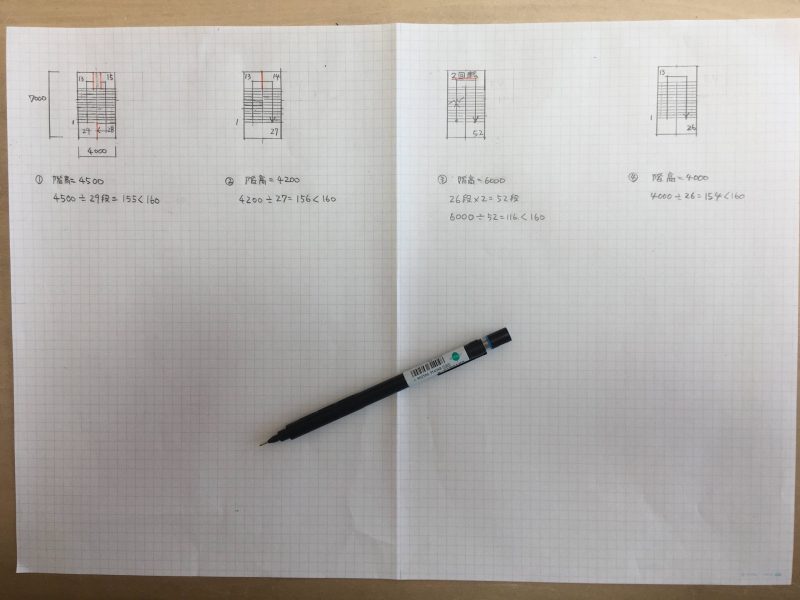

①階高 4.5m 基本の26段+踊り場で3段=29段で上がり切り

②階高 4.2m 基本の26段+踊り場で1段=27段で上がり切り

③階高 6m 基本の26段+踊り場に2回転と書く

これを押えておけば、4mの階高を変更しないと駄目な場合でも

作図で迷うことはありません。

私の階高が変わった場合の基本形の紹介でした。

階段についてはこちらのブログでも書いてます。参考にしてください。

↓↓↓↓

階段を書く際にやりそうな間違いとその対策法!

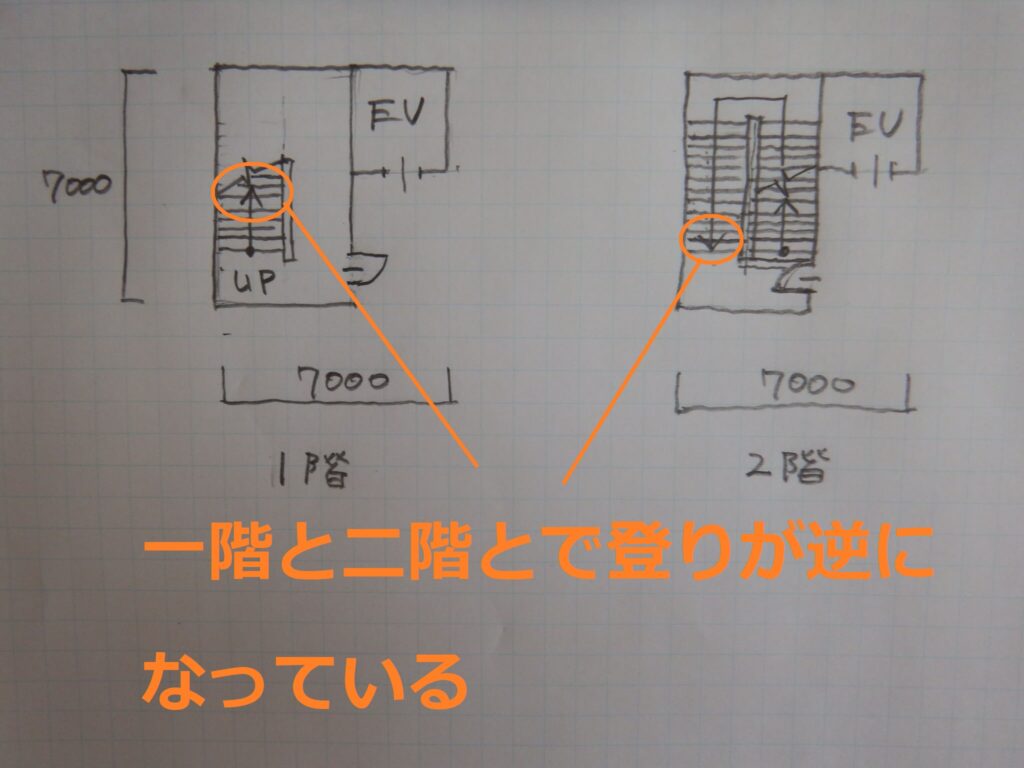

階段の上り(↑)を間違う

階段の上りの方向を上下階で逆に書いてしまったってことありますか?

1階が左から上るのに、2階は右から上ってくるという間違い・・・!

こんなやつ↓↓↓↓

作図っていろんな状況が重なり、その焦りから想定外のことを

やらかしてしまう事ってありますよね~?!

話は違いますが、私はこないだの作図練習で、1階と2階平面図の

全体寸法を書き忘れていました。

いつもはこんなことやらないのに・・・・

自分自身に腹が立って晩飯は焼肉にしてやりました!!!

すいません・・・・ 話を戻します。(もとい 笑)

私は、階段の上り(↑)のを書く際に、基本、時計回りで上がるという

自分自身の決まりを作って書いています。

もし、階段の上がり下がりで書き間違いが起きるという方は

この作戦を試してみては如何でしょうか?!。

自分自身での決まり事を決めておくという事は

作図のミスを防ぐうえで結構いい作戦だと思います!

地階がある場合の管理階段の書き方を間違う

課題によっては、地階の要求があり設備スペース等を

地下階に計画するという場合があります。

この場合、管理階段は基本地階にも行けるようにするので

1階の平面図には地階から上がってくるという

書き方となります。

これ以外と忘れませんか?

階段の書き方間違いませんか?

いつもは階段のスタートが1階からなので・・・・

H29のように利用者用の要求室がある場合は忘れないんですがね。

忘れると言えば、今回の階高が増えた場合で段数を増やすのも

結構忘れますから注意が必要です。

でも注意、注意って、どやって注意しますかってことなんですよ・・・

ハイ。

(そこが難しい・・・)

セット作戦A,Bを関連付けて覚える!

- セット作戦A ⇒ 高さが変わる場合の注意

【道路斜線、天井懐、階高、階段(段数)、スロープ】

こんな感じで高さが変わる場合の注意事項をグルーピングして覚える。

(グルーピング、どっかで聞いたことのある言葉ですね~)

単体で覚えるのではなく、高さ関係の注意事項として関連付けて

まとめて覚える。

そんな覚え方も一つの対策になると思います。

- セット作戦B ⇒ 地階がある場合の注意

【階段(1階平面図で作図がいつもと違う)、ドライエリア(ヘリあき)、

平面図点線図示、断面図(図示有り無し)】

どうしても考えている時って平面上で考えてしまうんですよね。

どうですか・・・・?

特に焦ったりすると平面上だけで考えてしまってることって

結構多くないですか? (わ・た・し)

課題によって地階が求められる場合と、そうでない場合がありますので

どうしても、たまぁーに地階を求められると頭から抜けてしまう。

これを克服するためには、やっぱり断面で検討する癖を

付けると良いのかなと思います。

断面イメージ!

その上でセット作戦を生かしていく!

そうすることでかなりミスも減らせるのではないでしょうか!

一級建築士受験講座の紹介です↓↓↓↓

オンライン講座で勉強をお考えの方はスタディングさんを

検討してみては如何でしょうか!

作図方法をご検討中の方はこちらのブログも参考にしてみてくださいませ。

m(__)m↓↓↓↓

まとめ

今回は「階高が変わった場合の階段の段数」と合わせて

階段を書く際に間違えそうなポイント、そしてその対策方法

という内容で紹介いたしました。

お互いにうっかりミスを減らいて「5分間」

チェック時間を増やしましょう!

PS

H29で初めて学科に合格し製図勉強をスタートさせた頃の作図では

階段の段数を三スケで測りながら書いていました。

今思えば何で?となりますが・・・・

でもその時はそれで背いっぱいだったのを思い出します。

そんな当時を振り返りながら書きました。

それでは、勉強に戻ります。

目指せ一級建築士!

コメント