今日は法規です。

法規は問題数30問、試験時間は1時間45分で

一問当たり約3分程度の時間配分となりこの時間配分を

ミスるとあっという間にタイムオーバーとなります。

私もそうですが法規でストレスを感じるのは、この時間配分と

タイムオーバーではないでしょうか?!

難しい問いに当たった時、特に法規は長文で一回読んだだけでは

何について問うているの分からない場合もあり法規、特有の焦りが生じます。

「やばい、間違いの枝が分からない。次に進もうか?」

「いやもう一度法令集で調べてみよう。」

「いやーでも時間がかかりすぎだ。ハマってる。」

こんな経験ありますよね~~~?

法規は、過去問の理解と時間との戦いがあると思います。

この時間との戦いはタイムアタックの際、避けては通れない

【学科合格への道】なのかもしれません。

特に初年度での法規は悩みの種ではないでしょうか?

皆さんはどのように克服されていますか?

| 一級建築士合格戦略 法規のウラ指導 2024年版 [ 教育的ウラ指導 ] 価格:3520円 |

法規のウラ指導、送料無料です。↑↑↑

私の法規の解き方

今となっては、学科の中で法規は得意なほうですが、

H28の初受験当時、力学、環境・設備と同様に苦手科目でした。

(得意科目がない(笑))

この年(H28)の学科本試験も法規は最後時間が足りず適当に

答えることしかできませんでした。

そんな私がなんか法規いけそう!ってなったのはH29の学科勉強からです。

何をやったかと言いますと。

まずは基本の過去問を解きまくりました。

そのうえで・・・こんな感じで解き方を変えました。↓↓↓

法規、解き方のパターン

- まず法令集を引かないで4択の枝を絞り込む

- 回答が判断できれば他の枝の問いは読まないで次の問題に進む

- 二択で迷った場合ここで初めて法令集を登場させる。

- 四択全て判断がつかない場合は潔くあきらめて次に進む。

- 法規は後半の問題のほうが正答率が高い問題だと心得ておく(判断しやすい問題)

- 一巡してから再度落ち着いて判断に迷った問題にアタックする。

私の場合、30問をとりあえず一巡することで落ち着いに

慣れることが分かりました。

前半戦は、分からない問題に執着するのではなく

後半戦に極力時間を確保するように進めることで「建築士法」や

「消防法」など、得点がしやすい問題も落ち着いて解くことができ

スピードや正答率も上がるような気がします。

また、前半戦の分からない問題は、とりあえず後半に

再度チャレンジする時間が確保できるようになり、

学科二年目から何となく法規が得意科目となりました。

ちなみに、今は、だいたい20分から30は位は見直し時間が

とれるようになりました。(なのに満点は取れません(笑))

法規が苦手。しかも実務で法規を取り扱っていない。

このような状況でどのように学科の法規と向き合うのか?

大切になってくるのは!

何と言っても過去問をどれだけぶん回すかです!

法規の過去問をどれだけ叩き込めるのか!

法規の問題をスピーディーに解くには、極力法令集を使用せずに

正答の枝を絞り込まなくてはなりません。

法規は他の科目にはない長文の問いがあります。

特に「防火関係」や「避難関係」は苦手意識が

付きまとうのではないでしょうか?

それでも他の科目と同様に過去問を繰り返し行うことで

間違いの単語が見えてくるようになってきます。

この見極めが「何となく」でも見えてくると

格段に解答へのスピードがアップします!

そして、このような状態が確立できると必然的に自信が付くので、

他の枝には見向きもせずに次の問いに進むという解き方が出来、

後半に余裕を持った時間配分が出来るようになります。

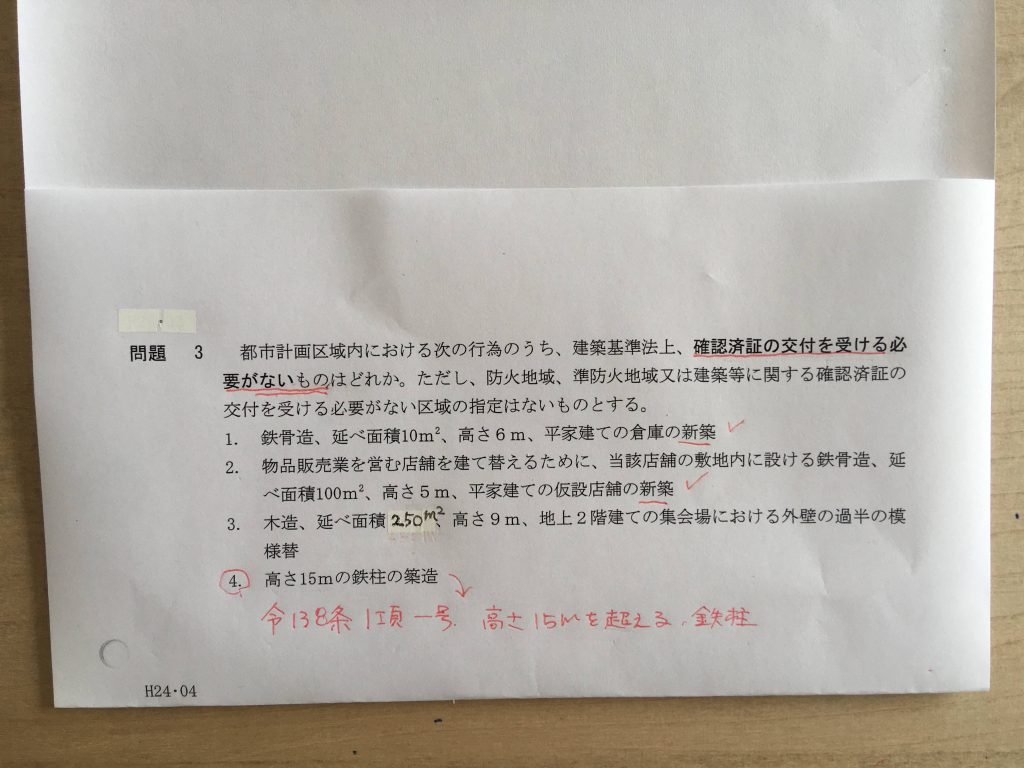

一例ですが、よく出題される、「確認申請が必要か、不要か」の問題で

私の解き方をやってみたいと思います。

みなさんも同じ解き方をされているかもしれませんが

私は基本、法規すべての問題をこのような形で進めています。

確認申請の問題

| 一級建築士合格戦略 法規のウラ指導 2024年版 [ 教育的ウラ指導 ] 価格:3520円 |

まとめ

防火関係ではよく、耐火性能と準耐火性能の違いや、

防火、準防火性能の違いなどを比べた問題が出されるので違いだけを

インプットしておけばいくら長文で面倒な言い回しになっても

怖くありません。

お互い頑張りましょう!

目指せ一級建築士!

コメント