今日は片持ち梁の反力についてです。

前回の単純梁の反力との違いは、支点が固定端なので

反力の数が3つとなり垂直反力、水平反力の他に

反力モーメントが生じます。

ですが!!!

考え方や求め方は全然難しくありません!

学生時代はモーメントと聞くだけで、

「何それ」「めんどくさ」ってなってましたけど・・・(笑)

固定端の特徴として、自由端側(梁の先端)に荷重が

作用した場合、固定端の視点では直角(90度)を保ちながら

梁が荷重方向に弓のように変形します。

「支点で直角を保つ」という特徴はこの先、力学の勉強を進める上で

知識として押さえておいたほうが良いです!

それでは行ってみましょう!!!

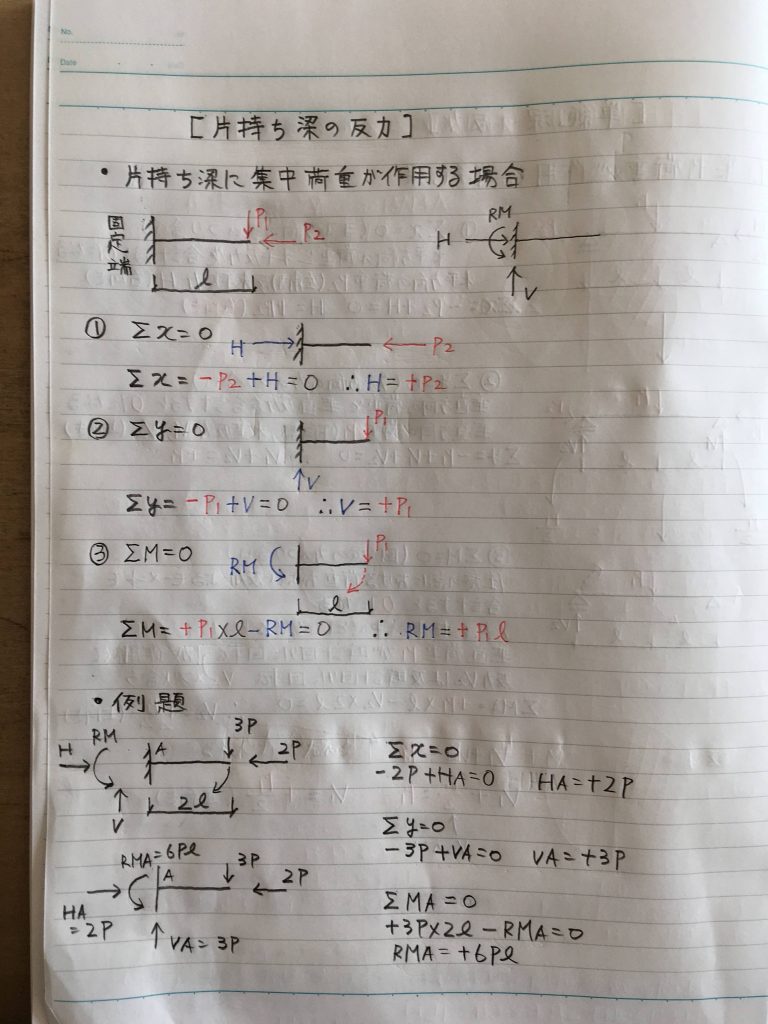

片持ち梁の反力

今回は、片持ち梁に垂直荷重と水平荷重が作用しています。

力のつり合い条件、ΣX=0、ΣY=0、ΣM=0より反力を求めます。

最初に設定する反力の矢印の方向は仮設定でOKです。

反対の向きの場合、符号が反対に出ますので。

例えば、垂直反力VAを上向きと仮設定して計算の結果符号がマイナスとなった場合は

VAの矢印が反対向きとなり下向きということになります。

そのうち慣れてくると、荷重の大きさや、向きで最初に設定する

反力の向きも、なんとなく分かってきますんで問題ないです。

よろしければ動画もご覧ください↓↓

まとめ

等分布荷重が作用したり、集中荷重が斜めに作用したり、

最初、「あれ」って思う問題もありますが

計算上の理屈さえわかってしまえば問題ないです。

力をまとめて考えるか、分解して考えるかなので。

いっぱい間違えていっぱいやり直しましょう!

お互いに!

そして本番で6点ゲットしましょう!

目指せ一級建築士!

コメント